|

■坂巻裕一 ■2003- ■1999-2003 ■■shinkan ■■kkq ■■geisai ■■tamajo ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 |

このごろ 大学生ごろ 新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |

|

家庭学習提出調査 1991.04.18 中1 |

学習係の仕事は、自主学習帳の提出状況をチェックすることです。年度末に優秀な人を表彰したのですが、中莖一彦くんが皆勤賞だったのには驚きました。 |

|

レタリング 1991 中1 |

書道をやっているせいか、文字にはとても関心がありました。中でも中学生の頃は、文字を見るとそれはどんな書体なのかを気にせずに入られない程の熱心さでした。 コンピュータで自由に文字が扱える現在は、当時の僕が見たらショック死してしまう程の夢のような世界なのです。 |

|

空想の世界 1991 中1 |

砂漠の世界にオアシス、の逆さまで、海の中にピラミッドを浮かべてみました。 |

|

色面構成 1991 中1 |

色とその配置や組み合わせによって雰囲気をつくりました。左上から時計回りで軽い、重い、冷たい、暖かいを表現しているのだと思います。いまではベタ塗りで表現する事が多いものの、当時はそれがあまり気に入らなかったように思います。もっと、味のある絵肌に憧れていました。 |

|

夢の世界 1991 中1 |

家が火事になった夢を見ました。「ボボボボボボ」と燃え盛る炎の音に目を覚ますと、実はその音は、トタンの屋根に雨が滴り落ちる音だったのでした。 |

|

夢の世界 1991 中1 |

なんだか、精神異常者が描いた絵のようにも見えます。何でこういう絵を描いたのかを覚えていないところを見ると、大した思い入れや意図のあるものではないと思います。いや、もしかしたらとても嫌な事があって、記憶から消し去ってしまっているだけなのかもしれません。 |

|

全員集合 1991 中1 |

自作の学習漫画「家庭学酋長」の登場人物を並べてみました。こういう細かい仕事が好きだったのです。キャラクターは、オリジナルや実際の身近な人物も居ますが、全体的に漫画などからの引用が多いです。 |

|

稲作物語 1991.08.22 中1 |

家庭学酋長は普段は帳面に描く学習漫画なのですが、時折特別編として本格的な漫画風に描く事がありました。これはその最初のものです。原作は通常の家庭学酋長に鉛筆で描かれたもので、それを土台にペン入れをしています。 |

|

親子孫亀 1991.10.20 中1 |

昨年の親子の亀を発展させて、三代にしてみました。「ふるさとの秋まつり」での陶芸教室は僕の中で恒例行事となっていて、密毎年かな楽しみにしていました。 |

|

本箱 1991 中1 |

美術ではなく「技術・家庭」という授業でつくりました。木材の加工技術を学ぶ事が目的だったので、創作的な部分はなく、形もみんな一緒のものをつくりました。とはいっても、手を動かす事は元来好きなので、とても楽しかったです。 ニスが塗ってありますが、これは授業が終わってから独自に加工したものです。無骨な本箱ですが、構造が単純で丈夫なので、今も使用しています。 |

|

壁掛け 1992.03 中1 |

美術の課題ですが、家庭学酋長三周年記念も兼ねて主人公の黒田治くんを図案しました。 |

|

ペンペン草 1992.05.07 中2 |

学校に生えていた草です。凹版画に挑戦しています。 |

|

絵皿 1992.05.07 中2 |

宿泊学習にて。場所は小学五年生の時の宿泊学習で来たところと同じです。しかも、この絵皿まで同じものです。芸がないですね。 |

|

小物入れ 1992.10.28 中2 |

学校課題にて。 |

|

富岳初日影 1993.01 中2 |

|

友人像 1993.01.27 中3 |

僕の芸名である「佐カ間球壱」の名付け親である南幸司くんです。 |

|

イエノキ(家の樹) 1992 中2 |

学校の空想画の課題で描いた作品です。種を蒔くと家になってしまう樹です。こういう樹があったらいいなあとか、家の中に大きな樹を植えられたらいいなあとか思うことがよくありました。 僕はこの絵は、のっぺりとした画風が気に入らないのだけれど、好んでくれる人もいます。自分が描いていて楽しい絵と、見た人が喜んでくれる絵は違うこともあるんだと実感しました。 |

|

逆さ球 1991|中1 |

特に意味はありません。単純に、正像で彫ったら逆さまになってしまったのです。 |

|

球 1991|中1 |

もちろんあとからきちんとつくり直しましたよ。 |

|

修学旅行のしおり 1993.04.24 中3 |

中学生活三年目にして初の大仕事でした。旅行といえばサザエさん(アニメ)のオープニングでしょう。この表紙を見て「サザエでございまーす!」と聞こえたならば成功です。 個人蔵。 |

|

うちわ 1993.05.18 中3 |

学級旗は紛失のため、学級うちわになった提案用画を掲載します。この「獅子篇」の他に「麒麟篇」「半馬人篇」「ハト篇」がありました。個人的には、担任の鳩貝先生に掛けた、ハトが好きでしたが、ギャグが通じず、格好良い路線が採用されました。 |

|

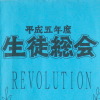

平成五年度生徒総会 1993.05.24 中3 |

「生徒会本部役員」に対して、「“会員”佐カ間球壱」としたところに「生徒一人一人が生徒会の一員なんだぞ!」というひそかなメッセージを込めています。「REVOLUTION」は生徒会本部であとから組み込んだものです。僕からこんなアカぬけた言葉は出て来ません。 |

|

プラネタリウム館 1993.10.23 中3 |

「文化祭のしおり」より。 僕のクラスは部屋を暗くしてプラネタリウム館をしました。もしかすると三年三組の教室の天井にはまだ畜光シールが貼ってあるかもしれないです。 この夜空のイラスト、中学生にしてはうまくデザイン処理されてるとおもいませんか。 |

|

自画像 1993 中3 |

クロッキーは結構いい感じだったのですが、ちょっと改まって描いてみると、つまらない絵になってしまいました。ボールペンは線の表情に乏しいのも味気ない要因かもしれません。しかしながら、図らずも自分の内面の冷たさのようなものが表れている気はする。 |

|

春風梅花開 1994.01 中3 |

ある意味、この頃がいちばんうまかった時期です。 |

|

暦 1993.12 中3 |

母に頼まれてつくりました。次の年から自分でも使っています。余白を大きくとってあり、予定や出来事などがたっぷり書き込めるように設計しました。高校入試の時には、この暦に日程を書き込んで頑張ったのを思い出します。平成七年からこの表紙になり、今まで続いています。 |

|

卒業記念文集 1994.03 中3 |

冬休みに登校して、保健室の前にあった生け花を図書室に持っていって描きました。その花はすでに枯れて水も腐っててすごく臭かったのですが、紙の上でよみがえらせました。 |

|

ハト 1994.03|中3 |

担任の鳩貝先生にちなんで。 |

|

■shinkan ■kkq ■geisai ■tamajo ■2003- ■1999-2003 ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 ■sakama91@mac.com |

新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 このごろ 大学生ごろ 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |