|

■坂巻裕一 ■2003- ■1999-2003 ■■shinkan ■■kkq ■■geisai ■■tamajo ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 |

新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展〜タマジョー〜 このごろ 大学生ごろ 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |

|

漢字表記に因る世界の地名 1994 高1 |

|

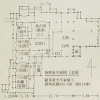

濠国学生ニ因ル世界地圖 1995.05 高2 |

学校課題にて。科目は意外なことに英語です。 |

|

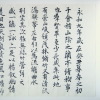

王羲之蘭亭序臨 1994.07 高1 |

古典をなぞったものを作品と呼ぶかは賛否両論ですが、書道は絵画と違って創作をする機会があまりありませんでした。明けても暮れても、お手本をなぞる事の繰り返しでした。それだけ基本が大切な世界ということでしょう。 |

|

佐カ間球壱全集 1994.12.31 高1 |

これまでに描いた漫画を束ねたものです。全て家庭学酋長関連のものです。 |

|

家庭学酋長誕生物語 1994.12.31 高1 |

前項の全集にしても、これにしても、自分のルーツを明らかにしておきたいという思いが強くあるようです。 |

|

稲作物語 1994.12.31 高1 |

中学生の時に描いた同題の漫画のリメイク版です。すっきりと読みやすくしました。 |

|

坂巻裕一 1995 高2 |

|

球 1995 高2 |

|

球壱 1996.10.23 高3 |

前の二作は学校の課題ですが、本作は県の書道展に出品する書に押すためにつくりおろしました。 |

|

湯呑み 1995.09.26 高2 |

修学旅行にて。 |

|

一輪挿し 1995.09.26 高2 |

修学旅行にて。「将来、坂巻君が有名になったら価値が上がるから描いて」とねだられました。たまにこういう人がいます。嫌らしい言い方だなあとも思う反面、たいへん嬉しい事でもあります。 |

|

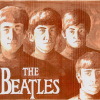

THEBEATLES 1996.05.05 高3 |

ビートルズファンの柔道の先輩に頼まれて描きました。人の顔は風景画と違って、似てるか似てないかがはっきりするから苦手意識がありましたが、なんとか描けてひと安心です。 今はその先輩の経営する「外苑」という焼肉屋に飾ってあるそうです。 |

|

はっぴ 1996.06.04 高3 |

家庭科の授業にて。自分でもびっくりするぐらい当時は几帳面だったということが、このはっぴの細部を見ると良く分かります。 |

|

力必達 1996.09 高3 |

クラス対抗戦の学級旗に描きました。力必達(つとめればかならずたっす)とは努力は人を裏切らない、といった感じの意味で、柔道の創始者、嘉納治五郎が古典から引用した語です。自分史上まれにみる名筆だと思います。 |

|

古本屋あらしの旅 1996.11.19 高3 |

岩井西高等学校図書委員会だより「BOOK

WORM」十一月十九日付より。 夜にいきなり家にやってきて、「今日中にかいてくれ!」と言うから「今日はもうかいちゃったよ」と断わったのですが、無理矢理かかされました。ひどいヤツです。 |

|

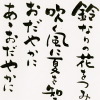

名前 1997 高3 |

あなたがわたしの名前を呼んでくれる ただそれだけの事がとてもうれしい |

|

委員会だより 1997.01.08 高3 |

新年早々この構図がひらめきました。とは言っても新学期登校日前日に徹夜で描きました。中学校の文化祭のしおりや卒業制作にしても、どさくさに紛れていいものが出ることがよくあります。 |

|

寄稿の広場 1997.03.01 高3 |

文明が発達するにつれて人間の生活はますます人と人との直接的なコミュニケーションを不要にしていきます。一度ぜいたくを覚えた人間は昔には戻れないし、たとえ戻ったとしてもそれは所詮まね事でしかありません。そんな世の中で、この三年間をボロくても伝統あるこの学び舎で過ごせたことを誇りに思おうよ、というメッセージを込めて描きました。 |

|

部活動めぐり 1997.03.01 高3 |

二案つくり、五人に聞いて五人ともこっちがいいって言ったので採用しました。「済美」は新入生にも配られるので、作者の特権で柔道部のアピールに使わせていただきました。でも、これを見て入部する気になるとも思わないですが‥‥。柔道部員には「事件」の意味がわからなかったようですが、みなさんは分かりますか。 |

|

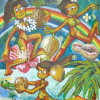

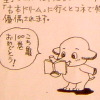

えんぴつのせかい 1997.02.07 高3 |

えんぴつのせかいでは えんぴつおうちにひとがすみ えんぴつじどうしゃはしってて えんぴついかだでさかなつり えんぴつひこうせんもやってきます えんぴつのせかいのおおきなそらには なないろえんぴつとんできて おおきなにじをかいてゆきます えんぴつのせかいのひとびとは みんなでなかよくくらしています |

|

■shinkan ■kkq ■geisai ■tamajo ■2003- ■1999-2003 ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 ■sakama91@mac.com |

新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展〜タマジョー〜 このごろ 大学生ごろ 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |