■2003-

■1999-2003

■■shinkan

■■kkq

■■geisai

■■tamajo

■1997-1999

■1994-1997

■1991-1994

■1978-1991

このごろ

大学生ごろ

新入生歓迎パンフレット

タマビグッズ

多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局

2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜

浪人生ごろ

高校生ごろ

中学生ごろ

小学生まで

|

■佐カ間球壱 ■2003- ■1999-2003 ■■shinkan ■■kkq ■■geisai ■■tamajo ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 |

このごろ 大学生ごろ 新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |

|

. | 多摩美術大学の学園祭「芸術祭」の運営組織である、多摩美術大学芸術祭実行委員会(以下実行委員会)には広報活動を通して四年間関わる事になります。実行委員会に入ろうと思った切っ掛けは、入学式で学生会から配られた冊子「新入生歓迎パンフレット」の中の募集広告でした。そのページには「大馬鹿野郎募集」という題の下、それぞれの局の活動内容が紹介されていました。「INFORMATION DESIGN STAFF」という欄には「こと芸祭に関わるあらゆるインフォについて関わってくる。こここそ美大であるプライドをかけてビシッとデザインしてほしい!寒いセンスの奴を倒してくれ!!」(作文:藤谷隼平)とありました。これが僕の以後四年間を決定付ける切っ掛けとなった文章です。口では説明できない、何とも言えないパワーに満ちあふれたページだったのです。 |

|

■多摩乃輿 ■テーマ告知&募集 ■2001.07.05 ■大3 |

ポスター、パンフレットの制作をメインに芸術祭の宣伝活動全般を取り仕切る部署です。本作り、広告作りから、DTPの基本が学べたりするかも知れません。パンフの記事のインタビュー企画で、会いたかった憧れのあの人との対談が実現したりする!こともあります。そんな花形部署。クリエイチブです。ホームページも立ち上げました。 作文:森田哲生 |

|

■もう多摩らん ■パンフレット ■2002.11.02 ■大4 |

学園祭のパンフレットです。僕がこれに関わってから、年々冊子のサイズが小さくなり、とうとう文庫本仕様になってしまいました。 12,000部 |

|

■忘世会 ■Tシャツ ■2000.07.13 ■大3 |

学校見学会(オープンキャンパス)で学園祭の宣伝グッズを配る実行委員が着用したものです。版画部の施設を借りて自家プリントしています。 八月六日に行われた「八王子まつり」では、これを着て練り歩きをしました。 デザイン:長井才三 |

|

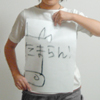

■もう多摩らん ■Tシャツ ■2002.07.12 ■大4 |

アイデアとして提出されたラフスケッチをそのまま引き伸ばして図案としました。催促の末にようやく、「こんなのしかないんですけど・・・」と申し訳なさそうに差し出したものが採用されたのですから、描いた本人も驚いていました。参加することの大切さを思い知らされる良い事例です。 イラストレーション:手塚美砂子 |

|

■あります、大盛りたまび丼 ■ジャンパー ■1999.10 ■大1 |

実行委員の募集広告をつくった藤谷隼平君らが企画したスタッフジャンパー(通称:芸ジャン)です。芸ジャンのない芸術祭なんて想像ができません。それくらい今ではすっかり定着しています。彼は運営者でありながら、芸術祭を完全に遊んでいたと思います。その遊び心が芸術祭に多くの革新をもたらしました。本体はスノーボード用のジャンパーらしいです。 |

|

■忘世会 ■ジャンパー ■2000.10 ■大2 |

内側はフリース地で、リバーシブルです。スタッフ衣装を普段着にも用いる僕としてはありがたい仕様でした。ジャンパーは大抵芸術祭の直前につくられますから、10日程度で役目を終えてしまいます。衣装は支給されていると思われがちなのですが、実は購入しています。元は取りたいものです。 |

|

■多摩乃輿 ■ジャンパー(内) ■2001.10.28 ■大3 |

この年は、豪華に二枚重ねでした。 |

|

■もう多摩らん ■ジャンパー ■2001.10.27 ■大4 |

この年のスタッフジャンパーは前年までと異なり、本部が主導してつくりました。とはいえ、実質的な作業には広報局員が多くを関わりました。化学繊維の生地とインクとの相性が悪く、二日間乾きませんでした。定着も弱いので、はがれやすかったです。芸術祭がおわった頃にはすっかりはがれ落ちて、普段着に生まれかわるのではないでしょうか。 |

|

■忘世会 ■マッチ ■2000.07.13 ■大2 |

多くの受験生が来校する学校見学会(オープンキャンパス)にて配付しました。以後恒例となる、宣伝グッズの最初です。 デザイン:長井才三 |

|

■多摩乃輿 ■うちわ ■2001.07.11 ■大3 |

大学の教職員までもが配付場所に押し寄せ、あっという間に二千本が完配しました。学校中の人が青いうちわをあおぎながら歩いていたのには感動しました。 デザイン:志水マサヲ |

|

■多摩乃輿 ■清酒 ■2001.10.26 ■大3 |

実行委員会警備保安局の団結式「鳥丸」にて、同本部から差し入れたものです。実行委員長の藤井ヤスオくんは、「多摩乃輿」のロゴタイプを見た瞬間から、酒のラベルにしようと考えていたそうです。1升限定生産。 企画:藤井ヤスオ |

|

■もう多摩らん ■タオル ■2002.07.12 ■大4 |

学校見学会で宣伝のために配付しました。「合格」(品質検査)タグがついている、受験生には縁起の良いタオルです。 制作本数:2000 |

|

■あります、大盛りたまび丼 ■ポスター ■1999.10 ■大1 |

招待状が大学からの依頼を受けてつくるのに対し、ポスターは実行委員会の自主制作です。ただし大学の協力で京王線の駅に貼らせてもらえます。予備校や他大学にも送ります。実際に大衆の目にさらされることになるのが学校の課題との大きな違いでしょう。 学生食堂でごはんをもらって撮影しました。 原案:長井才三、コピー:儘田陽佳、制作:佐分利良規 |

|

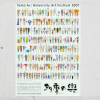

■多摩乃輿 ■ポスター ■2001.10 ■大3 |

「多摩乃輿」という言葉からイメージしたキャラクターのイラストを敷き詰めてあります。広報局長の志水マサヲくんが考えたアイデアです。このポスターの特筆すべきは、イラストを広報局(+委員長と会計)のみんなで描いているところです。記念になる一枚です。

入稿:9月21日、納品:10月5日、枚数:300、費用:11万円 |

|

■忘世会 ■招待状 ■2000.07 ■大1 |

おそらく広報局史上初の完全電子入稿となった作品です。データ不備のため印刷会社から3回も送り返されてしまったという逸話も、今では微笑ましい思い出です。 デザイン:田中郁 |

|

■忘世会 ■招待状 ■2000.10 ■大1 |

前項は自主制作の「夏版」で、これは大学に依頼された「秋版」です。 デザイン:長井才三 |

|

■もう多摩らん ■招待状 ■2002.10 ■大4 |

Tシャツにしてもこの招待状にしても、その場のノリを大切にして決めてゆきました。それがまかり通ったのも、この年の局の運営が実行委員会に対して公開的でなかったためでしょう。 凸版による印刷を施しています。 イラストレーション:中村友紀子、枚数:1万 |

|

■忘世会 ■ビータマン ■2000 ■大4 |

ポスターに登場した「ビータマン」の案内板です。 イラストレーション:長井才三 |

|

■多摩乃輿 ■案内所 ■2001 ■大4 |

会場の入口に設営します。芸術祭期間中の広報局の主な仕事場所です。パンフレットもここで手に入ります。通称広報小屋。 斜面の立地を前向きに捉えてデザインしました。 |

|

■多摩乃輿 ■看板 ■2001 ■大4 |

この年の目標として、「テーマとそのロゴタイプを徹底して周知させる」ことがありました。 4年間を通して見て、テーマが決まる早さと芸術祭の運営の円滑さは比例しているように思います。それだけ大切なものであるにもかかわらず、目の前の課題に忙殺され、ないがしろにされてしまいがちだったのです。 |

|

■多摩乃輿 ■動く広告 ■2001 ■大4 |

「テーマとそのロゴタイプを徹底して周知させる」一環として、スクールバスに広告を掲載させてもらいました。 |

|

■多摩乃輿 ■会場ごあんない ■2001 ■大4 |

この野外地図は正方形になっていて、設置する場所ごとに、下辺を自分のいる方向に向けて回転させます。そうすることによって、ひとつの図案であらゆる場所に対応できるようになっています。現在も、「八王子キャンパスのご案内」として学内4箇所に常設してあります。 基盤制作:多摩美術大学 |

|

■Gアルバム ■2004.03.23 |

2003年度の卒業生に関わった人たちから画像と言葉を集めて贈りました。Graduation と Geisai の意を込めて。 |

|

■shinkan ■kkq ■geisai ■tamajo ■2003- ■1999-2003 ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 ■sakama91@mac.com |

新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 このごろ 大学生ごろ 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |